膵臓がんステージⅣの生存率と治療データ

膵臓がん(膵がん)は早期発見が難しく、日本膵臓学会の膵癌登録報告2007年では診断時の進行度はステージⅣaとステージⅣbで70%以上を占めていると発表されました。これは膵臓がんと診断された方の7割以上がすでに外科手術の適応にならないほど進行している状態で見つかっているということです。

また運よく切除可能であっても早い段階で再発することが多いというのも膵臓がんが難治がんと言われている要因です。

国立がん研究センターの統計によると膵臓がんの罹患者数は全がんの7番目であるにも関わらず、死亡者数は肺がん、大腸がん、胃がんに次いで4番目となっています。これがいかに膵臓がんの治療が難しいかということを物語っています。

このページではステージⅣに分類される膵臓がんの生存率と、治りやすい膵臓がんと治りにくい膵臓がんの違い、年齢別の膵臓がん罹患者数などをまとめています。ご不明な点、もっと詳細が知りたいなどのご要望がございましたらいつでもお気軽にお問い合わせ下さい。

目次

1.膵臓がんステージⅣの生存率

1-1. 治りやすい膵臓がんと治りにくい膵臓がんの違い

2. 年齢別膵臓がん罹患者数

2-1. 遺伝性の膵臓がんや肥満・糖尿病との関係性

3. 当院の膵臓がん治療データ

3-1. 膵臓がんに対する遺伝子医療の有効性

3-2. がん遺伝子医療の最新情報

膵臓がんステージⅣの生存率

膵臓がんのステージ分類は2016年7月に日本膵臓学会の膵癌取扱い規約が第7版に変わったことで国際分類と統一化されることになりました。それまでは日本膵臓学会が定めた国内での分類と、国際対がん連合(UICC)が定めた国際分類の二種類があり、内容が多少異なるため国内の分類ではステージⅢだったものが国際分類ではステージⅡだったりと一部混乱が起きていました。

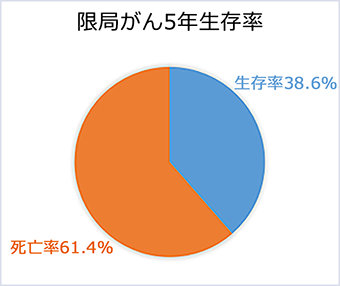

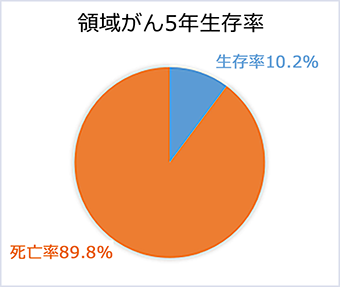

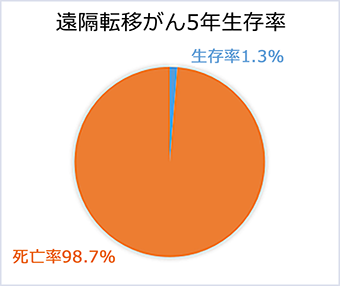

下の生存率グラフは2016年に国立がん研究センターが調査した2006年~2008年のデータとなるので、国際分類に変わったことで多少の数字の誤差があるかもしれませんが、当時の膵臓がんのステージ別生存率として引用させて頂きます。

左から限局がん(ステージⅠ~Ⅱ)、領域がん(ステージⅡ~Ⅲ)、遠隔転移がん(ステージⅣ)の生存率となりますが、限局がんで見つかった場合でも生存率は4割を切っており、あらゆるがんの中で最も生存率が悪いとされています。がん研有明病院では仮に手術ができたとしても五年生存率は10~30%くらいと発表しているので、手術ができたからと言っても安心せずに必ず定期的に検査を行ない再発の有無を確認しましょう。

※スマートフォンをご利用の場合は上から順にステージⅠ、ステージⅡ~Ⅲ、ステージⅣになります。

引用元情報

膵臓がんのステージ別生存率は国立がん研究センターがん情報サービスの"日本の地域がん登録に基づく部位別5年相対生存率"から進行度別推移の最新データである2006年~2008年診断例の統計を引用しています。

地域がん登録では、がんと診断された時点における病巣の広がりを、上皮内がん(がんが表層にとどまり、他臓器へ浸潤・転移する可能性のないもの)、限局(がんが原発臓器に限局しているもの)、所属リンパ節転移(原発臓器の所属リンパ節への転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの)、隣接臓器浸潤(隣接する臓器に直接浸潤しているが、遠隔転移がないもの)、遠隔転移(遠隔臓器、遠隔リンパ節などに転移・浸潤があるもの)に分類。所属リンパ節転移と隣接臓器浸潤とをあわせて、限局、領域浸潤、遠隔転移の3群で比較する場合もあります。

治りやすい膵臓がんと治りにくい膵臓がんの違い

一般的に膵臓がん(膵がん)と診断された場合は、膵臓から消化を助ける酵素を十二指腸に分泌するための膵管と呼ばれる部位にできた悪性腫瘍をさします。膵管がんは膵臓がんの80%以上を占めており、予後の悪い膵臓がんを代表する悪性腫瘍です。

他には極めて少ないですが腺房細胞からできる膵腺房細胞がんや、高齢男性に多く膵頭部に好発する膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)、中年女性の膵体尾部にできやすい粘液性嚢胞腫瘍(MCN)、中年女性に好発する漿液性嚢胞腫瘍(SCT)などがあります。

この中でIPMNやMCN、SCTといった疾患は、いわゆる膵臓がんといわれる前段階である可能性があり、膵管がんと比べたら比較的に治りやすい状態だと言えます。

ただし、すでに悪性化していて他臓器に浸潤していると通常の膵臓がんと同様に悪性度の高いがんとなるので油断は禁物です。しっかりと検査を行ない悪性度を判断した上で手術を受けるかどうか決めなければいけません。膵臓がんの手術は難易度の高い手術なので経験豊富な病院や医師にセカンドオピニオンを求めることも手術の成功率を高めるために重要です。

年齢別膵臓がん罹患者数

国内では年間10万人あたり27.4人が新たに膵臓がんと診断されています。

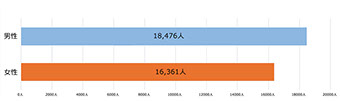

国立がん研究センターが発表している膵臓がんの総罹患者数を年齢別に見ると、55歳~59歳あたりを契機にぐんと増加しているのが分かります。男性の膵臓がん罹患者が70歳~74歳あたりから減少し始めているのは、膵臓がんによって亡くなる方が増えていることと男性の平均寿命が関係しているものと思われます。

女性の膵臓がん罹患者数は緩やかに増加しながら85歳以上でさらに一段と増加しています。これは女性の平均寿命が男性と比べて長く、高齢になるほどに膵臓がんの罹患率が上がるためと考えられます。

日本膵臓学会によると通常型・組織型不明の浸潤癌全症例の生存期間中央値は10.2か月(2001年~2004年統計)となります。

2007年に報告された膵がん登録報告では男女比は3:2で男性の方が多く、それぞれの発症平均年齢は男性が63.9歳、女性が65.9歳と高齢化が認められていますが、これは日本の高齢化社会の影響もありますが高齢者の医療機関へのアクセス向上なども要因の一つと考えられています。

年齢別の膵臓がんの羅患者数(人口)10万人あたり

男女別 全国膵臓がん羅患者数推定 2013年

引用元情報

年齢別・男女別の膵臓がん罹患者数グラフと男女別全国肺がん罹患者数推定グラフは国立がん研究センターがん情報サービスの”地域がん登録全国推計によるがん罹患データ”から全国年齢階級別推定罹患率の2013年データを引用しています。

膵臓がんの生存期間中央値と男女比、発祥平均年齢は日本膵臓学会が2007年に報告した膵がん登録報告を参考としています。

遺伝性の膵臓がんや肥満・糖尿病との関係性

膵臓がんのリスクファクターとして遺伝性膵炎や、APC遺伝子の胚細胞変異を原因とする家族性大腸腺腫ポリポーシスなどの遺伝性疾患で膵臓がんの発生率が高くなることが分かっています。

NPO法人パンキャンジャパンすい臓がんアクションネットワークでは、BRCA2遺伝子異常がある個人が膵臓がんを患うリスクは通常の3~10倍、FAMMMをもつ個人が膵臓がんに罹るリスクは通常の20~30倍、家族性膵炎の遺伝子をもつ人は50~80倍のリスクがあると発表しています。

他にも日本消化器病学会によると、喫煙による膵臓がんのリスクは2~3倍に増加するとしており、肥満や糖尿病を発症した人に膵臓がんが合併する確率が高いとされています。

肥満者では脂質過酸化による膵臓でのDNA損傷が増加することが挙げられており、日本の研究では青年男性のBMI値(肥満指数)が30以上の肥満では、肥満でない男性の3.5倍まで危険率が増加しており、青年期の肥満は膵臓がん死亡率に強く関連しているとしてます。

一方、女性ではBMIが高い群は危険率が60%ほど増加すると報告されており、欧米ではBMI30以上と25以下で膵臓がん発症危険率を比較すると、前者では1.81倍に増加したという報告があります。

また膵臓がん罹患者には糖尿病が高頻度に発症しており、糖尿病を有する男性では膵臓がんの発症リスクが2.1倍、女性では1.5倍であったと報告されてます。

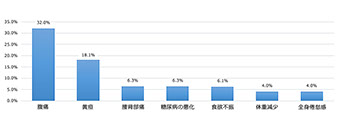

日本消化器病学会が発表している膵臓がんの初期症状として一番多いのが腹痛の32.0%、次いで黄疸18.1%、その他に腰や背中の痛み、食欲不振、体重減少などが挙げられますので、こういった症状が出た場合は早めに医療機関を受診するようにしましょう。

膵臓がんの初期症状

引用元情報

日本消化器病学会『膵がんになりやすい人と早期診断法』から生活習慣と膵がんの項目を参考としています。

http://www.jsge.or.jp/citizen/2010/kyusyu.html

膵臓がんの初期症状に関するグラフは日本消化器病学会の九州支部第43回市民公開講座で発表された膵臓癌の初発症状を参照しています。

NPO法人パンキャンジャパンすい臓がんアクションネットワークが公表しているリスクに関する情報は根拠となるデータが不十分な可能性があります。より詳しい情報に関しては下記の参照元サイトをご確認下さい。

https://www.pancan.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=624

当院の膵臓がん治療データ

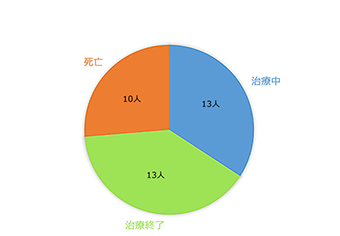

GENEグループがクリニックを開院してから1年と8ヵ月の間に38名の膵臓がん患者様に遺伝子医療を施し、その内の13名はすでに治療が終了しており、13名は現在も治療を行なっています。(※2016年12月~2018年8月現在)

残念ながら亡くなられた10名の方のうち半数以上が、遺伝子医療を開始したけれども推奨している2クールを完了する前に体調不良や緊急入院などで治療が続けられなくなってしまいました。膵臓がんは進行の早いがんとしても知られており、がん遺伝子医療で進行を抑えようにも既に全身に転移してしまっている状態の場合は効果も限定的になってしまいます。

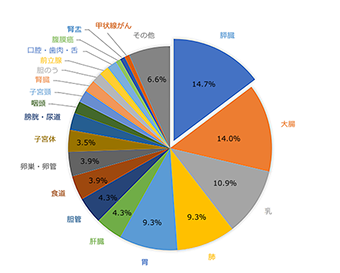

GENEクリニックで治療を受けられた方の原発別割合で見ると膵臓がんは14.7%とすべてのがんの中で1位を占めます。これはやはり膵臓がんは病期が進んだ状態で見つかることが多く、保険診療ではなかなか治療するのが難しいからこそ自由診療に活路を求める方が多いのではないでしょうか。そのような非常に治療の難しい状況でもGENEクリニックの治療経過は決して悪いものでは無いという自信があります。

今後も膵臓がんの生存率を高められるように遺伝子医療の研究を進め、求められる期待に応えられるよう日々精進してまいります。

GENEクリニックグループの原発別治療割合

GENEクリニックグループの過去~現在の膵臓がん治療経過

生存率が著しく悪い膵臓がんに対する遺伝子医療の有効性

膵臓がんの五年相対生存率が男女共に10%を下回っている膵臓がんですが、近年の研究により新たに有用な抗がん剤が開発されており、複数の抗がん剤を併用することで死亡リスクを減少させることも分かりました。他にも複数の治療法を組み合わせた複合医療によって膵臓がんの生存率を改善させる取り組みが薦められています。

GENEクリニックでは手術や抗がん剤、放射線治療といった保険診療と併用可能ながん遺伝子医療で、がん遺伝子の活発な活動を阻害し、複数のがん抑制遺伝子の働きによりがん細胞をアポトーシス(細胞の自然死)へ導く治療を推進しています。

GENEクリニックのがん遺伝子医療は副作用が少ないという特徴があり、他の治療法に悪影響を与えることなく相乗的な効果を狙えるため、二の矢、三の矢としてがん細胞に攻撃を仕掛けることができます。さらに手術や放射線のように局所的な治療ではなく全身に作用するため、検査では分からなかった小さな転移などにも効果が期待できます。

当院で行なっている遺伝子医療について詳しい解説は以下のリンクから詳細の確認ができます。

引用元情報

「膵臓がんの五年相対生存率が男女共に10%を下回っている」という発表は国立がん研究センターがん情報サービスの最新がん統計「1)がんと診断されてからの生存率」より引用してます。

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html

がん遺伝子医療の最新情報はお気軽にお問い合わせ下さい

GENEクリニックのがん遺伝子医療に関して質問や疑問等がありましたらいつでもお気軽にお問い合わせ下さい。

また最新の情報をまとめた資料も無料で送付しておりますので無料資料請求からお申込み下さい。

保険診療では治療方法が無いと言われたり、病院や掛かりつけの医師に対して不安を抱かれていたり、何か他に治療法はないかと探されている方に、GENEクリニックが提供する遺伝子医療で新しい道を開くお手伝いをしております。

GENEクリニックのセカンドオピニオン/インフォームドコンセント/治療はすべて完全予約制となっております。

事前予約の無いご来院にはご対応が出来ない場合がございますので予めご理解ご了承ください。

注意事項

1.GENEクリニックは厚生労働省から承認がおりる前段階の治療タンパクを用いた遺伝子医療を専門に扱う自由診療クリニックとなりますので公的医療保険は適用されません。

2.当院の遺伝子医療は通常2クール計11回の通院治療を基本としていますが、患者様の状態により1クールで終了または3クール以降も継続する場合があります。

3.当院の遺伝子医療を2クール継続して受けられた場合の標準的な費用は250万円で治療期間はおよそ2ヵ月半です。

4.当院の遺伝子医療による主なリスクや副作用として、治療タンパクによるアレルギー反応やアナフィラキシーショックが極稀(0.3%)に起こることがありますが、事前にアレルギー反応テストを行ない安全を確保した上で治療を開始します。その他にがん細胞への到達率を高めるための高分子ミセル化による副作用として頭痛や発熱が起こる可能性があり(15%)、痛み止めや解熱鎮痛剤を服用することで症状を抑えています。

5.当院で使用している治療タンパクは米国RNTeinバイオテック研究所から患者様に必要な分だけを購入し、超低温フリーザーで厳重に管理・保管しております。

6.当院で使用している治療タンパクは日本国内に同一成分や性能を有する承認薬はありません。

7.当院で使用している治療タンパクは重大なリスクが明らかになっていない可能性があります。

8.当院では適切かつ十分な情報を提供することに努めており患者様からの要請には誠意のある対応を心掛けております。

9.その他ご不明な点がございましたら平日10時から19時の間に相談フリーダイヤル0120-630-778までお問い合わせ下さい。

[医師監修]GENE大阪クリニック院長 小林 賢次

1991年3月 京都大学法学部卒業、2000年3月 富山医科薬科大学医学部医学科卒業、2000年5月 同愛記念病院 臨床検査科、2002年5月 NTT東日本関東病院病理診断部、2011年6月 新八重洲クリニック 院長

国内の総合病院で研鑽したのち病理診断や免疫細胞治療を中心にがん医療を学ぶ、さらにがん抑制遺伝子による医療の可能性に魅せられゲノム医療の研究を開始そして2017年にGENE大阪クリニックの院長に就任する

医療従事者の方・取材・見学 報道関係者様

GENE CLINIC GROUPは先端医療であるがん遺伝子医療を専門としたクリニックです

〒104-0061

東京都中央区銀座1-18-2 辰ビル 3F

〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満4丁目15番18号

プラザ梅新 4階 B

TEL:06-6131-0886

© 2018 by GENE CLINIC GROUP