肺がんステージⅣの生存率と治療データ

肺がんの腫瘍の大きさを問わず、肺から離れた肝臓や脳、骨などに遠隔転移した肺がんはステージⅣと判定されます。原発巣が右肺だった場合に反対側の左肺に転移がある場合も遠隔転移していると診断されます。

一般的に転移のある肺がんと診断された場合は手術が難しいため、抗がん剤治療や分子標的薬などが治療の中心に考えられます。場所や症状により(たとえば小細胞肺がんや骨転移の場合は)放射線治療を併用することもあります。抗がん剤が効かないと判断された場合は苦痛を緩和するための治療を行なうことになりますが、まずはセカンドオピニオンも一度ご検討ください。

このページではステージⅣに分類される肺がんの生存率と、転移性肺がんと原発性肺がんの違い、年齢別の肺がん罹患者数などをまとめています。ご不明な点、もっと詳細が知りたい等のご要望がございましたらいつでもお気軽にお問い合わせ下さい。

目次

1. 肺がんステージⅣの生存率

1-1. 転移性肺がんと原発性肺がん、遠隔転移肺がんの違い

2. 年齢別肺がん罹患者数

2-1. 男女別の肺がん罹患率と喫煙の関係性

3. 当院の肺がん治療データ

3-1. がんの死因1位である肺がんに対する遺伝子医療の有効性

3-2. がん遺伝子医療の最新情報

肺がんステージⅣの生存率

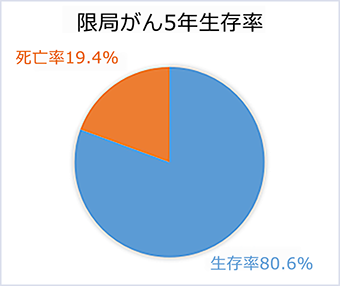

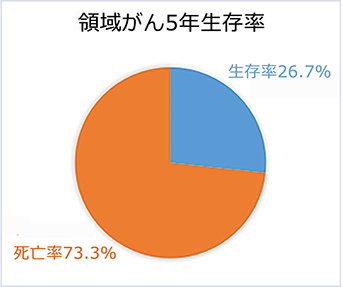

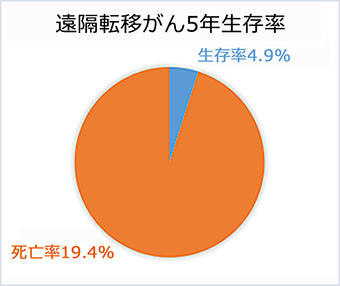

肺がんの腫瘍が限局部位に留まっている状態の五年生存率は80.6%、つまり5人中4人は五年後も生存している確率になりますが、原発臓器の所属リンパ節への転移を伴っているが隣接臓器への浸潤がない、または隣接する臓器に浸潤しているが遠隔転移がない領域がん、さらには遠隔臓器や遠隔リンパ節などに転移・浸潤がある遠隔転移がんの生存率は著しく低下します。

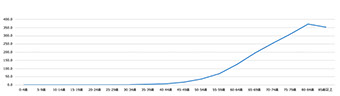

下のグラフは、左から順に限局がん(ステージⅠ)、領域がん(ステージⅡ~Ⅲ)、遠隔転移がん(ステージⅣ)の五年生存率になります。

※スマートフォンをご利用の場合は上から順にステージⅠ、ステージⅡ~Ⅲ、ステージⅣになります。

引用元情報

肺がんのステージ別生存率は国立がん研究センターがん情報サービスの"日本の地域がん登録に基づく部位別5年相対生存率"から進行度別推移の最新データである2006年~2008年診断例の統計を引用しています。

地域がん登録では、がんと診断された時点における病巣の広がりを、上皮内がん(がんが表層にとどまり、他臓器へ浸潤・転移する可能性のないもの)、限局(がんが原発臓器に限局しているもの)、所属リンパ節転移(原発臓器の所属リンパ節への転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの)、隣接臓器浸潤(隣接する臓器に直接浸潤しているが、遠隔転移がないもの)、遠隔転移(遠隔臓器、遠隔リンパ節などに転移・浸潤があるもの)に分類。所属リンパ節転移と隣接臓器浸潤とをあわせて、限局、領域浸潤、遠隔転移の3群で比較する場合もあります。

転移性肺がんと原発性肺がん、遠隔転移肺がんの違い

主に肺がんと診断された場合は肺そのものから発生した原発性肺がんのことを指します。

もし転移性肺がんと診断された場合、腫瘍は別の部位(たとえば腎臓や胃、肝臓など)で発生したものが肺に転移したものになります。肺は酸素を取り込むために全身の血液が循環する臓器であり、酸素と二酸化炭素を交換する肺胞にはわずか細胞1個分の厚みしかない毛細血管が取り巻いているので、ほかの臓器でできたがん細胞が血液の流れにのって移動している間に引っ掛かりやすく転移しやすい部位なのです。

原発性と転移性は生まれと育ちに言いかえると分かりやすくなります。原発性肺がんは肺生まれの肺育ちです。転移性肺がんは肺育ちではありますが生まれがどこなのかは検査してみないと分かりません。

原発性肺がんは初期段階で見つかれば手術することがほとんどですが、転移性肺がんと診断された場合は原発の腫瘍ごとに治療方針が異なります。転移があるということは進行がんである場合がほとんどなので手術よりは抗がん剤治療が選ばれることが多いのですが、その場合は肺がんに効く抗がん剤ではなく原発臓器のがんに使われる抗がん剤が用いられます。なぜなら転移性肺がんは元の臓器のがんの性格(特徴)を受け継いでいることが多いからです。もし元の臓器のがんが既に切除されており他の部位に再発がなく転移巣がすべて切除可能な場合など、複数の条件を満たすことが出来れば手術が行われる場合もあります。

またこのページで述べている遠隔転移肺がんは、原発臓器が肺であり、肺がんがリンパ節や脳、肝臓、骨などに転移した状態と定めています。

原発性肺がんの病巣が原発臓器に限られているものを限局がん、転移や浸潤が狭いエリアに限られているものを領域がん、遠隔臓器やリンパ節など広いエリアに転移しているものを遠隔転移がんとしています。

年齢別肺がん罹患者数

国内では年間10万人あたり88.7人が新たに肺がんと診断されています。

国立がん研究センターが発表している肺がんの総罹患者数を年齢別に見ると、40代から徐々に増加し始めているのが分かります。85歳以上で罹患者数が減っているのは体力や免疫力の低下、肺がんによる肺機能の低下により亡くなる方が増えることで肺がん罹患者が減少しているのだと考えられます。

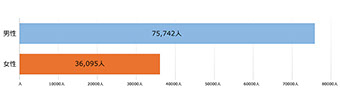

グラフから分かるとおり肺がんの罹患率は高齢になればなるほど高くなりますが、男女別でみた場合だと男性の方が女性と比べて2倍以上も肺がんにかかっていることが見て取れます。

引用元情報

年齢別の肺がん罹患者数グラフと男女別全国肺がん罹患者数推定グラフは国立がん研究センターがん情報サービスの”地域がん登録全国推計によるがん罹患データ”から全国年齢階級別推定罹患率の2013年データを引用しています。

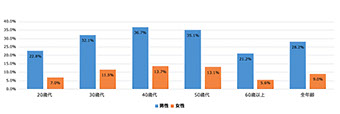

男女別の肺がん罹患率と喫煙の関係性

男女間で肺がんの罹患率が異なる原因としては、男女の喫煙率の違いによる肺がんリスクの差に関連があると考えられます。日本たばこ産業株式会社(JT)が発表している性別・年代別喫煙率の推移によると全年齢で男性の喫煙率は28.2%、女性の喫煙率は9.0%と、3倍以上の開きがあります。

喫煙する人は喫煙しない人と比べて男性では4.5倍、女性では4.2倍肺がんになりやすいというデータが国立がん研究センターからも発表されており、男性の肺がんの68%、女性の肺がんの18%はたばこが原因だとされています。

また肺がんは組織型によって4種類に分類されており、その中でも太い気管支に発生する扁平上皮がんと小細胞がんはたばことの関連が大きく、非喫煙者と比べると男性で12.7倍、女性で17.5倍がんになりやすいという結果がでています。

腺がんと大細胞がんは肺の奥に発生するがんでたばこの影響は小さいとされていますが、それでも男性では2.8倍、女性では2.0倍ほど非喫煙者よりもがんにかかりやすくなるという結果が出ていますので、喫煙者と非喫煙者では少なく見積もっても2倍以上がんの発生率が高くなります。

当院の肺がん治療データ

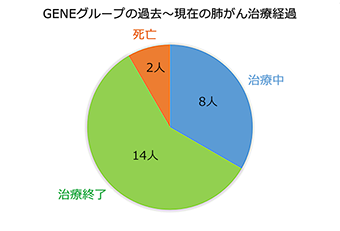

GENEグループがクリニックを開院してから1年と8ヵ月の間に24名の肺がん患者様に遺伝子医療を施し、その内の14名はすでに治療が終了しており、8名は現在も治療を行なっています。(※2016年12月~2018年8月現在)

2名の方は抗がん剤の副作用で肺炎になってしまったり急な入院や体調の悪化など通院が難しい中でも懸命に治療を行なってきましたが誠に残念ながら力が及ばず亡くなられました。

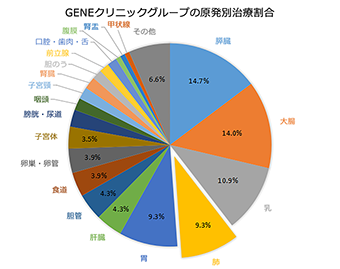

GENEクリニックで治療を受けられた方の原発別割合で見ると肺がんは9.3%を占めており、転移性肺がんを含めるとさらに多くの肺がん患者様に治療を行なってきました。そのほとんどが遠隔転移されていたり病期が進行してしまった方になりますが、そういった状況でも多数の患者様やご家族様にGENEクリニックで最後まで諦めない大切さを教えてもらえて良かったという声を頂けているのが私たちの誇りです。

転移性肺がんと原発性肺がん、遠隔転移肺がんの違い

がんの死因1位は肺がん※であり、肺がんの中でも最多の腺がんの内、約7割はPTENタンパクの発現低下~消失が見られると報告されています。GENEクリニックが遺伝子医療で用いているがん抑制遺伝子PTENは、がん細胞が増えすぎないようにブレーキの役割をしており、がんの血管新生を阻害することでがん細胞に栄養が行きわたらないようにする能力を備えてます。

またヒトの腫瘍の50%に変異が見られるp53遺伝子についても、遺伝子医療によって新たに正常なp53がん抑制遺伝子を投与することで、アポトーシス誘導やDNA修復促進、血管新生抑制等の重要な働きを回復させて腫瘍の縮小・消失を狙います。

GENEクリニックグループが推奨している遺伝子医療は、本来ヒトの細胞のがん化を抑制している遺伝子が変異・欠損してしまっている状態の異常細胞に、細胞の正常化やアポトーシス(自然死)を促す役割を持ったがん抑制遺伝子を導入するという治療法です。遺伝子医療の詳しい情報は「GENEクリニックグループの遺伝子医療とは」をご覧下さい。

引用元情報

※がんの死因に関する統計は国立がん研究センターがん情報サービスの”人口動態統計によるがん死亡データ”から全国がん死亡数の2016年データを引用しています。

「肺腺がんの内、約7割はPTENタンパクの発現低下~消失が見られる」という発表は以下の文献より引用しています。

"がん抑制遺伝子 PTEN 異常による各種疾患 ~PTEN 欠損マウスが教えてくれたもの~"

http://www.jbsoc.or.jp/seika/wp-content/uploads/2013/11/80-11-03.pdf

「ヒトの腫瘍の50%に変異が見られるp53遺伝子」は以下の文献より引用しています。

Hussain SP, Harris CC. Molecular epidemiology of human cancer:contribution of mutation spectra studies of tumor suppressor genes. Cancer Res 58 : 4023-4037, 1998.

Beroud C, Soussi T. The UMD-p53 database:new mutations and analysis tools. Hum Mutat 21 : 176-181, 2003.

転移性肺がんと原発性肺がん、遠隔転移肺がんの違い

GENEクリニックのがん遺伝子医療に関して質問や疑問等がありましたらいつでもお気軽にお問い合わせ下さい。

また最新の情報をまとめた資料も無料で送付しておりますので無料資料請求からお申込み下さい。

保険診療では治療方法が無いと言われたり、病院や掛かりつけの医師に対して不安を抱かれていたり、何か他に治療法はないかと探されている方に、GENEクリニックが提供する遺伝子医療で新しい道を開くお手伝いをしております。

GENEクリニックのセカンドオピニオン/インフォームドコンセント/治療はすべて完全予約制となっております。

事前予約の無いご来院にはご対応が出来ない場合がございますので予めご理解ご了承ください。

注意事項

1.GENEクリニックは厚生労働省から承認がおりる前段階の治療タンパクを用いた遺伝子医療を専門に扱う自由診療クリニックとなりますので公的医療保険は適用されません。

2.当院の遺伝子医療は通常2クール計11回の通院治療を基本としていますが、患者様の状態により1クールで終了または3クール以降も継続する場合があります。

3.当院の遺伝子医療を2クール継続して受けられた場合の標準的な費用は250万円で治療期間はおよそ2ヵ月半です。

4.当院の遺伝子医療による主なリスクや副作用として、治療タンパクによるアレルギー反応やアナフィラキシーショックが極稀(0.3%)に起こることがありますが、事前にアレルギー反応テストを行ない安全を確保した上で治療を開始します。その他にがん細胞への到達率を高めるための高分子ミセル化による副作用として頭痛や発熱が起こる可能性があり(15%)、痛み止めや解熱鎮痛剤を服用することで症状を抑えています。

5.当院で使用している治療タンパクは米国RNTeinバイオテック研究所から患者様に必要な分だけを購入し、超低温フリーザーで厳重に管理・保管しております。

6.当院で使用している治療タンパクは日本国内に同一成分や性能を有する承認薬はありません。

7.当院で使用している治療タンパクは重大なリスクが明らかになっていない可能性があります。

8.当院では適切かつ十分な情報を提供することに努めており患者様からの要請には誠意のある対応を心掛けております。

9.その他ご不明な点がございましたら平日10時から19時の間に相談フリーダイヤル0120-630-778までお問い合わせ下さい。

[医師監修]GENE東京クリニック 津坂医師

2016年12月にGENE東京クリニックに務める。

医療従事者の方・取材・見学 報道関係者様

GENE CLINIC GROUPは先端医療であるがん遺伝子医療を専門としたクリニックです

〒104-0061

東京都中央区銀座1-18-2 辰ビル 3F

〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満4丁目15番18号

プラザ梅新 4階 B

TEL:06-6131-0886

© 2018 by GENE CLINIC GROUP